https://noahpinion.substack.com/p/interview-patrick-collison-co-founder

帕特里克-科里森是世界上最成功的创始人-CEO之一。他与联合创始人兼兄弟约翰一起,在十年内将在线支付公司Stripe打造成一个360亿美元的巨无霸。(帕特里克和约翰来自爱尔兰,延续了爱尔兰移民在美国大展宏图的神圣传统)N.S.: 那么,2020年最让你兴奋的三件事是什么?很难限制为三件事!但以下是第一个跳入脑海中的事情。首先,在互联网的推动下,机会的爆炸性增长。听起来很平凡,但我认为仍然被低估了。最近有几十亿人移民到这个世界上最有活力的城市,而这个系统还没有平衡。当你想到YouTube是如何加速传播隐性知识的,或者现在可以有效地部署他们的才能的创造性外来者的数量,或者现在可以从他们的卧室创办公司的18岁天才的数量,或者正在涌现的所有不可能的场景的例子......在全球公域的景观中,互联网是氮肥,我们仍然有很长的路要走 - 经济上、文化上、科学上、技术上、社会上,以及之间的一切。我向任何人挑战,看完这段视频后不感到乐观。https://www.youtube.com/watch?v=MDG9opjktm8第二,生物学方面的进展。我认为2020年代是我们最终开始了解RNA和神经元的时候。普遍的想法是,神经元之间的连接是认知的工作方式。这也是神经网络和深度学习的模型。但看起来越来越有可能的是,发生在神经元内部的东西,以及连接内部,是故事的一个重要部分。RNA实际上是神经元思考方式的一部分,而不仅仅是基因组和蛋白质之间的一个偶然的中间物。在其他方面,我们开始花更多的时间研究微生物组和免疫系统如何与癌症和神经退行性疾病等疾病相互作用,我对这可能产生明显改善的治疗方法感到乐观。就阿尔茨海默病而言,我们在斑块假说的变体上停留了很长时间(“这种坏东西在积累,我们必须阻止它的积累")......现在已经很难忽视免疫系统显然起着主要——也许是主导——的作用。在其他方面,我们似乎正处于有效的登革热、艾滋病和疟疾疫苗的边缘。那是相当巨大的。最后,能源技术。电池(十年内成本下降88%)和可再生能源是众所周知的故事,其二阶效应将非常重要。例如,当我们废除内燃机时,由于空气污染的减少,我们将获得巨大的收益。电动飞机可能会实现,至少在较短的距离内。太阳能发电正逐渐接近免费,这反过来又开启了其他有趣的可能性。(我们是否可以通过太阳能驱动大气中的二氧化碳浓度来合成碳氢化合物,从空气中制造石油,从而使剩余的化石燃料使用案例实现碳中性?) 有很多使核能更安全、更便宜的好主意。法国今天有四分之三的电力来自核电......让其他国家效仿,将对避免气候变化有变革性的帮助。还有很多! 新的半导体技术。改进的ML以及由此带来的一切。Starlink——廉价和快速的互联网无处不在,通过太空和飞行汽车进行地对地的旅行。不太糟糕的城市化的想法似乎正在得到支持。在地平线上有很多好东西。N.S.: 我喜欢我们基本上对同样的事情持乐观态度!或者至少是同样的技术问题。关于技术进步,你一直在大力参与新生的进步研究工作,这是一种综合推动,以了解进步并找出如何加速它。到目前为止,这项工作收集到的最大见解是什么?与此相关的是,我一直在与一些人辩论,他们认为我们的技术停滞不前在这一点上基本上是不可避免的。你对这一论点有何看法?一个世纪以来第一次推进到一种新的更便宜的能源,会不会促进生产力的增长,达到数字 "比特 "技术没有真正成功的程度?我们是否最终能够回到亨利-亚当斯曲线上,如果我们这样做,是否会产生很大的不同?https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/07/we-need-new-science-progress/594946/我认为进步研究——不管它变成什么,正处于幼年阶段。最重要的是,我认为这篇文章为一系列主题提供了思考,这些主题是很多人一直在追求的(通常是非常深入和长期的),但在任何广泛的预先存在的概念类别下无法轻易联系起来。("创新经济学"可能是最接近的,但还是太具体了。)对我来说,一些早期的亮点包括Jose Luis Ricon对科学资助机制的证据调查,Matt Clancy的课程,以及Works in Progress杂志,它为更广泛的关于这些主题的写作提供了一个家园。我们的大部分意图是强调直接解决与进步有关的问题的价值。如果某个地方的人因为读了我们的文章而从事重要的相关工作,我非常高兴,即使 "进步研究 "从未被提及。我强烈反对技术停滞是不可避免的说法......但有一点需要注意,"停滞 "可能是一个略微过于沉重的术语,它往往指的是与美国20世纪的经验有关的特定测量,罗伯特-戈登这些。戈登在《兴衰》的结尾说,由于人口方面的阻力(除其他外),我们在未来不会看到20世纪水平的改善率。在你谈论特定的宏观经济时间序列的范围内,你会突然陷入一大堆定义、平减指数和测量的争论中。如果我们忽略这些,专注于我们真正关心的基本现象:科学的进步,技术的进步,以及两者的有效部署,从而提高更广泛的社会福利。我们可以将进步速度提高一倍。N.S.。对。老龄化、教育程度趋于平稳等都会对整个生产力产生影响,这就是为什么我预测这十年全要素生产率只会有非常温和的加速,尽管我对技术本身很乐观。但是,如果我们的技术驱动的经济进步速度将增加一倍,这就提出了一个问题,即为什么它一直如此缓慢?我们发明的技术是否丰富了我们的生活,却没有在GDP中显示出来?我们是否正忙于从一种创新到另一种创新的重新调整?或者我们只是没有碰上那些丰富的技术矿脉,就像它一样?还有。你认为政府采取什么最重要的步骤来加快进展?改革科学经费,也许沿着里肯提出的路线,会有很大的改变吗?我一直在呼吁大幅增加联邦科学经费(罗-卡纳和查克-舒默正在推进的《无尽的边界法案》)。你认为我们能从扔更多钱的问题上期待多少?毕竟,联邦研发支出约为70年代和80年代的一半,占国内生产总值的百分比。"为什么增长放缓?"这是一个相当大的问题,我说的任何东西大多只是略过了许多其他人已经勾勒出的更详细的解释的大致轮廓。但我将给出一些想法。作为铺垫,"为什么进展缓慢?"可能是对事情的反向处理——也许更好的做法是思考 "为什么它曾经很快?"或 "为什么它存在?"。绝大多数的人类社会在大多数时候都没有产生什么有意义的前沿进展!(与索洛式的追赶者相比)。(与索洛式的追赶式增长相比)很多人已经勾勒出了为什么美国本世纪中期的情况可能异常良好的原因,我认为这些故事可能都有道理。如果我不得不提供一些往往不太受关注的假设,我会抛出几个假设。(1) 科学中发生了什么?自二战以来,我们所谓的 "科学 "已经发生了巨大的变化。首先,它变得更大了。1950年,联邦政府每年向大学提供约1亿美元(按2021年美元计算),用于基础研究。现在每年超过200亿美元。如果我们看一下整个经济的研发(虽然这更难可靠地衡量),名义支出应该有类似的增长幅度。如果我们看一下研究人员的数量,情况也一样:今天每年授予的研究博士学位比1950年多10倍。而我们的工作方式也发生了变化。例如,现代意义上的同行评议是战后的发明,它的出现更多的是由于资金的官僚主义和争议,而不是任何科学的迫切需要。(1936年,当《物理评论》的编辑分享他现在著名的EPR论文以征求外部意见时,爱因斯坦感到非常生气)。) 很多人都记录了(并谴责)现代科学越来越多的老龄化问题,以及资助者年龄的增长。不管你怎么说,当我们说 "科学 "的时候,我们正在谈论的东西已经和七十年前的东西不一样了。先验地讲,我认为我们所做的许多改变都不是最好的,这是完全合理的。大多数系统随着其规模的扩大,至少在某些方面会变得更糟。科学可能在很大程度上变得更糟的想法有时在人们听来很奇怪--比如,我们正在做这么多事情,这怎么可能是坏事?但我认为这忽略了科学进程对机构和文化的敏感性的许多例子。瑞士国民获得的诺贝尔奖人均数量是意大利人的十倍以上。十倍!然而,他们是邻居,意大利当然不缺乏科学传统——费米、伽利略、欧洲最古老的大学。科学的 "方式 "真的很重要。在微观层面上,当你看个别科学家的职业生涯时,同样的事情往往引人注目,如果博恩没有建议洛克菲勒给德尔布吕克一笔研究金,他很可能已经退出了科学界......他在那之前的业绩并不十分突出。但如果他放弃了,那会使分子生物学倒退到什么程度?因此,鉴于科学已经发生了很大的变化,我们应该促使自己真正理解这些变化的影响,而且我们不应该太随意地认为它们都是好的。(2) 文化。正如Ezra Klein最近在《纽约时报》上所描述的,以及Marc Dunkelman在他关于宾夕法尼亚州车站的伟大文章中所写到的https://www.politico.com/news/magazine/2019/11/29/penn-station-robert-caro-073564在20世纪70年代占据主导地位的特定版本的扭曲的、肥大的进步主义可能已经(并且仍然在产生!)产生了相当明显的扼杀作用。我们也许从强调我们在促进人们的繁荣和机会方面的集体效力转移到强调我们碰巧采取的任何特定步骤所体现的可感知的公平。换一种说法,我们把注意力从不作为的罪过转移到了作为的罪过。就像Ezra所做的那样,以加利福尼亚为例:人们几乎无休止地关注,以确保任何一个州的项目都不会有哪怕是不正当或次优的色彩。然而,这种文化转变的结果是,整个州经常被可怕的结果所困扰。在这种风气和一系列的严格要求下,事实证明,加州在功能上几乎没有能力建造一条连接其两个主要城市地区的高铁线路。加州的文明能力还不如70年代建造TGV的法国! (几年前我和杰里-布朗谈过这个问题,他评论说,在他的一生中,这个文化方面的变化是非常惊人的)。加利福尼亚州在本世纪中叶从美国增长最快的州,1950年至1960年期间人口增长了50%,转变为一个不知何故、不自然地正在萎缩的州。显然,这主要是因为该州居民制定的法规阻碍了支持加州经济成功所需的住房。加州已经失去了能够负担得起其居民住房的 "技术"。在这些方面和其他许多方面,技术在该州既迅速发展,又经常退缩。看看德国,77%的居民说他们的政府在应对大流行病方面做得很好,评估一下COVID疫苗接种率(低于5%,而英国超过22%,以色列为73%),很难不瞠目结舌。那么:我们的文化中发生了什么——我们只是不想要好东西吗?(3) 制度和先发劣势。我认为,曼库尔-奥尔森对制度动态的关注是正确的,他关注的是委托/代理问题和集体行动问题如何随着时间的推移渗入我们的系统。例如,美国联邦航空局在其早期可能是非常好的......为了使航空部门取得成功,在该领域有很多公共产品需要提供(围绕空域、空中交通管制、导航辅助设备、机场等的明确规则),很少有人会认为航空监管的最佳数量是没有。总的来说,美国在培养航空技术方面做得很好,早期去联邦航空局工作的人都是出于正确的动机,希望支持和促成一个蓬勃发展的航空部门。今天,联邦航空局是一个庞大的、呆板的、根深蒂固的官僚机构。它有大约45,000名员工,由多个工会代表;有许多对抗性的选民,有既得利益需要保护;有无尽的累积的过时的规则。尽管无人机在从测量到消防等方面都有明显的潜力,但联邦航空局仍然禁止在视线范围以外使用。(这与联邦航空局在航空业初创时期所采用的故意放任的做法形成了鲜明的对比)。你在驾驶舱里看到的航空电子设备是令人费解的原始设备,因为要让联邦航空局批准新技术是如此困难、缓慢和昂贵。几乎每个飞行员都带着一个运行复杂的飞行计划软件的iPad飞行,他们与联邦航空局并不干涉的世界的联系。现在,每一个系统都受到这种惯性动力的影响,不管它周围的文化是什么。没有任何邪恶的游说团体反对在飞机上使用电动引擎,而且联邦航空局肯定会在某个时候将电动引擎合法化......只是有一种现状的偏见,这种偏见自然是来自于 "好吧,我们有一个有效的系统;这个系统自然会抵制变化"。二十世纪初的时期是一个最广泛意义上的建设时代,从大学到政府机构到城市到高速公路。这个时期的建设的副产品是维护,而我们还没有弄清楚如何进行元维护,也就是说,如何避免我们建设的东西出现紧急硬化。顺便说一下,我在金融服务领域看到了完全相同的事情。金融服务领域没有人认为实时结算是一个坏主意。加密货币表明,这是一个相当棘手的问题。"敌人",比如说,是现有的安装基础所带来的钙化。撇开所有的文化问题不谈,美国只是有一个非常大的现有安装基础的老旧机构和系统。(4) 人才分配。也许有一些关于聪明人去向的替代效应......也许某些行业雇用了如此多的优秀人才,以至于其他行业受到影响。大多数读者可能已经看到了著名的创新者移民图表的版本。我对这个的部门版本感兴趣。凯文-墨菲在1991年发表了一篇关于这个问题的一些版本的论文,其中包括这个醒目的表格。

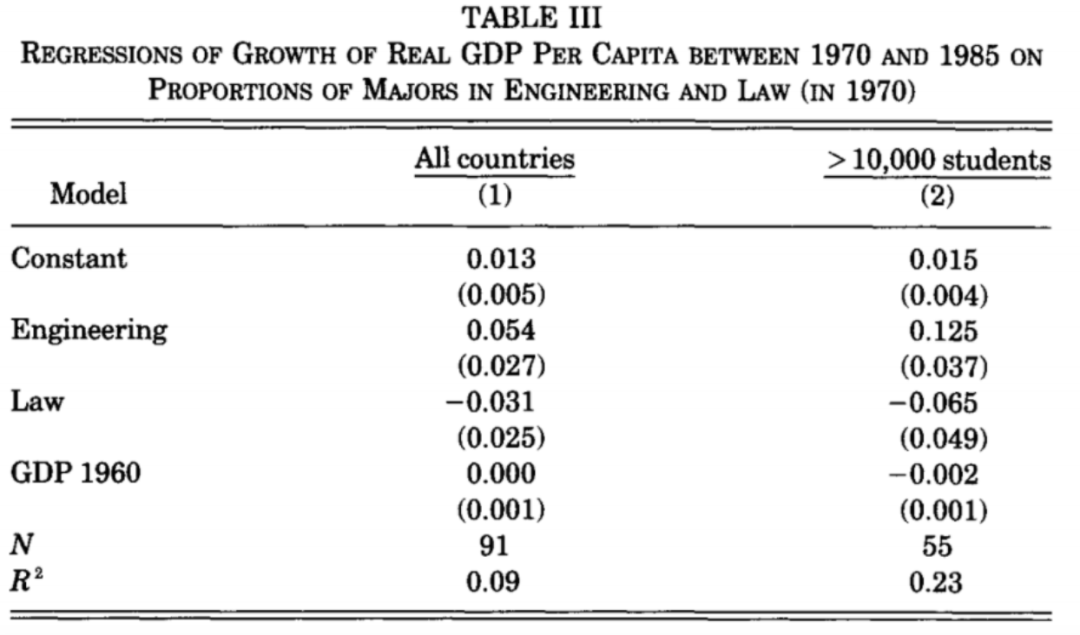

他的结论是 "我们的证据显示,工科大学专业比例较高的国家增长较快"。(显然,因果关系的方向仍然是一个问题。)更广泛地说,在这一点上,很多论文都显示了企业间的生产力分散是如何增加的。有可能发生的事情是:(a)某些类型的企业(刚才链接的论文中的 "前沿企业")现在不成比例地能够雇用到最好的人,或者(b)企业周围的动态已经改变,以至于大多数企业更难有这样的生产力。总之,这本身就是一个很大的话题,所以我不会在这里说太多,只想指出 "各部门的人才分配 "是一个大问题,而且似乎是一个重要影响的来源。也许人们只是在做错误的事情。我希望这里能有更多的分析。(5) 我们的问题更加棘手。虽然我们必须小心,不要过度诊断涉及低挂果实的解释(因为它们很容易成为借口),但我认为明显的是,许多领域的主要开放问题涉及突发现象和复杂/不稳定的系统,往往有很多复杂的耦合和非线性效应等等。在生物学中,癌症、自身免疫性疾病、任何涉及微生物组的问题......这些都是本质上比个别传染病更难的问题。在计算方面,现代机器学习更多的是通过实验来弄清楚哪些东西在涌现意义上是有效的,而不是,比如说,操作系统或网络协议设计,后者更多的是关于自上而下的架构。(后面的那些领域也有自己的突发现象,但它们更多的是例外而不是常规)。) 你也许可以把这个论点延伸到材料科学或凝聚态物理学......这些并不像基础力学或热力学那样可以用封闭的形式整齐地描述出来。很难说 "邪恶 "的重要问题的比例是否增加了,但我认为它是可信的。N.S.: 如果我没看错的话,你认为现代文化不够重视技术进步。你认为这种文化为什么会改变?我们是否只是得到了足够的东西,以至于得到更多的东西对我们来说变得不那么迫切,而我们反而开始更关心社会地位的零和之争了?当你沿着马斯洛层次理论的阶梯向上攀登时,就会发生这种情况,对吗?也许我们只是没有设想到我们可以得到的很酷的新东西?这使我想到另一个问题。人类现在最需要的新技术是什么?我们中的许多人一直在说,廉价(绿色)能源是最大的,当然,现在每个人都对疫苗感到兴奋。你同意吗?还有什么其他的东西会在你的名单上名列前茅?有哪些我们今天可以创造的奇迹,或今天已经在创造的奇迹,我们甚至没有意识到我们需要?这使我想到了另一个问题,一个更加个人化的问题。是什么让你一开始就对创造技术感兴趣?(1) 无论文化变革在多大程度上是根源之一...... 我真的不知道为什么会改变,也不知道如何最好地描述这个特点。我可能会首先尝试更好地理解1945年至1970年之间在美国发生了什么,因为那似乎是一个地点,但也许这是一个狭隘的观点。(尽管我是爱尔兰人。)我还要重申一点,我认为历来的大多数文化都不是特别有利于进步或创新的,所以我也会反过来说,也许我们应该找出那些文化,并试图找出它们的特殊之处。作为一个元观点,文化问题对任何人来说都很难写,因为即使是真正的诊断也不会完全令人信服(我们没有反事实),而且因为文化是一个人们通常相当敏感的话题。我认为这是一篇相当整洁的论文https://psyarxiv.com/d6qhu/,但很多可敬的旁观者却强烈反对。由于这些抑制性的力量,我怀疑这里的好的学术研究是不够的。我认为马斯洛层次结构式的解释是合理的......可以说,到1970年,美国有足够多的人在马斯洛层次结构上爬得足够高,以至于其他考虑成为焦点。时间跨度缩短也可能是真的,也许是由于许多需求可以快速而不是缓慢地得到满足。即使这在很多方面都是好事,但愿意在更长的时间尺度上运作是非常重要的。这也是我被 "漫长的现在"(我在其董事会任职)所吸引的部分原因,也是我从德里克-帕菲特的工作中得到的最大收获。正如乔纳斯-索尔克所说,思考我们是否是好的祖先是非常重要的。(2) 就世界需要的东西而言,医疗技术的改进可能仍然是第一位的。缓解气候变化的技术(更清洁的能源生产和二氧化碳封存等等)也是相当高的。更广泛地说,我们需要使你和我每天享受的所有东西都足够便宜和高效,让更多的人能够负担得起(其中安全/保障是最重要的)。但 "需要 "是一个艰难的框架。很明显,有很多东西都是非常有价值的,而且很难预先预测其影响的大小。除了显而易见的疾病,更好地治疗抑郁症和精神疾病以及其他精神疾病将大有裨益。100美元的机器人手术。一台廉价制造任意食物的机器--用于营养的3D打印机,你只需将元素 "墨盒 "插入其中。(不仅仅是为了复制已经存在的食物,可能的设计空间非常大!)。) 飞行汽车,显然。(加上基于空间的地对地运输。)快速生长的树木,这样到处都可以是你喜欢的幸福的树丛。看起来像这样的城市。全面消除空气污染的技术(不仅仅是来自内燃机的污染,还包括沙子、灰尘等)。无处不在的铅、砷和苯等毒素的探测器。更适合用途的智能书籍。一个能用的babelfish。比今天的编程环境更原始、更无望的程序。(以Mathematica/Squeak/Genera为例,并远远超过它们。)为每个人提供更好的教育技术......什么是可汗学院,但比它好10倍?太便宜的水淡化技术。能量密度如此之高的电池,它们永远不需要充电。纳米技术,自我修复的木材;柔性玻璃;半透明的钢铁。能准确模拟物理化学的量子计算机。全新的物质种类。为所有现有的主要化学过程提供更好的催化剂。(3) 嗯... 艾萨克-阿西莫夫的《科学新指南》。我在13或14岁的时候读过这本书,觉得它很了不起。(当时我是在德国的交换生。我没有学到多少德语,但我确实开阔了眼界,了解了许多我以前一无所知的科学方面!) 约翰-格里宾的一些书,如《寻找薛定谔的猫》,真的启发了我。道格拉斯-霍夫斯塔特,特别是《元气大伤》。(我在十几岁的时候读过GEB,但发现它有点费劲。) 但是,说实话,我认为我在某种程度上总是对创造技术感兴趣。我年轻时花了好几个小时玩乐高,然后很快就过渡到了编程。我记得在我写过一行代码之前,我就非常确定我会喜欢编程,而且,果然,我做到了。所以,也许这只是我的思维方式的问题。N.S: 在社会动机方面,你如何看待战争是一个重要的驱动力这一观点?这对我来.内战给了我们铁路和加速的制造技术。第二次世界大战和冷战给了我们现代电子技术、计算机科学的巨大飞跃、医药改进、州际公路系统、材料科学......大量的东西,此外还有像最终成为国家卫生系统的机构。美中之间的竞争是否有可能以类似的方式推动科技发展?你对《无尽边界法》有什么看法?还有一个问题,这可能是一个有点对抗性的问题,因为你是一个大型超级明星科技公司的负责人,雇用了很多超级明星员工。一些经济学家担心,领先的公司正在占据所有的顶级人才和所有的知识产权,通过这样做,他们正在阻止想法和技术扩散到所有的第二级公司,这正在阻碍生产力的增长。几年前,经合组织的一些人就提出了这种可能性。这让你担心吗?比如说,如果所有软件行业的顶尖人才都在Stripe和谷歌以及其他一些公司之间来回穿梭,这是否意味着能给其他公司带来专业技术的人更少了,或者说能创办自己的初创公司等等?战争——我认为需求拉动是真实的,很明显,战争当然可以加速一些技术。原子弹是一个明显的例子,但二战中也有大量的例子,例如,按比例增加的青霉素制造或浆膜疗法。这些都是非常重要的!范尼瓦尔-布什认为,战争期间取得的医学进步所挽救的生命可能比战争期间失去的生命还要多。也就是说,我最终非常怀疑战争是否有必要,或者是否是实现科学突破的最佳途径。即使第二次世界大战在促进科学发明方面异常有效,相关的参考类别大概是介于 "所有战争 "或 "今天可能涉及发达国家的所有战争 "之间的东西--就这些而言,我认为研究生产力或(更重要的)更广泛的福利方面的EV看起来非常负面。无尽的边界法——好吧,我很高兴我们在思考这些问题!我认为,我们应该把这些问题放在首位。总的来说,我最大的科学政策建议是,在我们的机制中追求更大的结构多样性。更多不同类型的资助机构,更多不同类型的研究组织,更多不同的参与者的职业道路,等等。要做到这一点并不容易--官僚机构的本质是寻求标准化,而这又会助长同质化。因此,只要《无尽疆域法》能够使我们更接近一个结构更多样化的世界,相对于现状,我可能会支持。我最大的疑虑可能是,它将区域发展政策与科学政策结合起来。虽然政治上的优点很容易看到,但我不确定这是否是一个好主意。人才集群是真实存在的,我认为考虑如何最好地改善这些集群可能比培养弱势竞争者更有意义。人才集中——是的,根据我之前的回答,我认为人才分配是一个相当有趣的领域,可以挖掘。当我在2006年开始上大学的时候,我记得我读到我的学校上一届毕业生中有40%的人进入了金融业,尽管从许多方面来看,技术显然是一个更合理的选择(即使在当时)。像其他涉及集体投资决策的系统一样,很明显,社会学可以导致持续的错误分配或泡沫。我认为,通过思考滞后性、群体激励、经济因素、代际转变、地位动态、制度力量等等,都可能相互作用,是很有意思的。不过,总的来说,我不太担心任何部门会吞噬所有的聪明人,如果其他地方真的有很好的机会,一些聪明人会看到这一点,事情最终会得到纠正(正如发生在金融和科技领域)。我更担心一些部门在结构上对非常有才华的人不友好。我不认为那些进入高铁领域的雄心勃勃的新秀(无论如何,在美国)会过得很好,或者在说服他们的朋友跟随他们方面取得很大成功。而且我怀疑,由于各种原因,太多的领域看起来有点像高速铁路--当代威廉-雷尼-哈珀的经验会是什么?有一种观点认为,互联网是一个最后的前沿阵地,我认为这并不完全错误。N.S.: 拓展一下政府与私营部门,特别是高度创新的企业的关系的想法,你对这种适当的关系的一般看法是什么?在我年轻的时候,很多硅谷人基本上都持有一种技术自由主义的观点,认为政府应该尽可能地远离科技。近年来,似乎风向发生了变化;一些人,包括你的前雇员Saikat Chakrabarti(我前几天采访过他),提出了一个更有力的 "发展国家",参与到各种产业政策中。然后你有像Mariana Mazzucato、Simon Johnson、Jonathan Gruber等思想家,他们认为政府对有目的的创新项目(而不只是基础研究)的支持是企业创新的上游。对于政府应该如何干预和不应该如何干预,以创造一个更强大的私人技术部门,你是否有一个总的哲学?沿着这些思路,您如何看待美国和中国之间目前的技术竞争?是真实的,还是夸大的?对我们的政府应该做什么来加强我们的力量有什么想法?如果你不被允许谈论这个问题,我完全理解。我是 "政府作为买方 "的大粉丝。几天前我在读这份报告https://www.nuclearinnovationalliance.org/search-spacex-nuclear-energy#:~:text=This%20report%20evaluates%20the%20successes,federal%20procurement%20to%20drive%20commercialization其中涉及SpaceX受益的NASA COTS项目,并提出了(合理的,我认为)类似的东西可以很好地适用于核能。同样,虽然美国政府对大流行病的反应总体上非常糟糕,但 "翘尾巴行动 "是一个很好的想法,而且效果很好,没有它就不会有Novavax疫苗。如果你再往前看,这里也有很多先例...... 美国宇航局购买了60年代初/中期制造的大部分集成电路。在这十年中,它们的成本从1000美元降到了1美元,主要是因为政府刺激了生产的增加和制造学习曲线的进步。我还认为,某些类型的研发是公共产品,如果没有刻意的机制来解决这个问题(如研发的公共资金),它们很可能会被提供不足,而且我在概念上强烈支持这些机制。高质量的研发工作是我们社会需要有效支持的最重要的事情之一。作为一个旁观者,这种对政府角色的看法是我发现自己经常与自由主义倾向的人意见相左的一个领域。虽然我认为自己强烈支持自由市场和自由,但我不是自由主义者,而且我认为在这种地方,传统的自由主义方法根本没有什么有用的东西可以说。现在,尽管所有这些围绕政府角色的积极性,我认为马祖卡托在很大程度上夸大了她的情况。Jose Luis Ricón写了一篇非常全面而且我认为正确的批评。关于约翰逊/格鲁伯的工作,我认为我们应该欢迎有见识、有抱负的尝试,以解决棘手的问题,就像他们在《跳跃的美国》中所做的那样。在不太重要的问题上说一些狭隘的正确的话要容易得多,也安全得多。因此,为他们点赞。话虽如此,我对这样的工作有两个主要问题。(有很多这样的工作;我并不是要把它们单独挑出来。)首先,我认为,把 "科学经费 "作为一个总和来谈论,或者(像他们那样)谈论联邦研究经费的总回报,都没有什么意义。哪些钱,如何分配?HHMI的支出比NIH少得多(大约少98%),但其获奖者每美元赢得的奖项却多得多。你可以抗议说HHMI挑选了有才华的人,他们确实如此,但这就是问题所在:我们谈论的是资助最好的人的投资回报率还是其他什么?在创新方面,除非你非常小心,否则推算的平均弹性将具有极大的误导性。(如果你把足球经费增加一倍,你会得到两倍的Ronaldos和Messis吗?或者,说得狭隘一点,科技投资的回报可能是不可思议的,也可能是可怕的,这取决于谁在做分配,而当前的结果将在很大程度上取决于具体的细节)。) 因此,我认为,产业政策人士经常把 "公共资助的研发的回报 "作为一个整体来谈论。我想问他们:你将如何选择谁得到资助?对这些人的相关激励结构将是什么?你对他们如何做顶级的科学/研究/创新/等等有什么理论?这些都是很棘手的问题。建立一个能够在规模上和时间上很好地分配资本的系统是很难的。如果他们有好的答案,我可能会支持......更多的实验会很好。如果没有,我就不抱希望了。第二,我认为约翰逊/格鲁伯还将区域发展政策与科学政策再次结合起来,使他们的工作变得过于艰难。区域发展政策是一个重要的问题,不要误解我的意思!我同情List-ian的观点,认为国家应该相当积极地参与,以及国家应该相当积极地参与这一过程的想法。作为一个欧洲公民,我赞赏欧盟积极参与这些问题。但是,比如说,爱尔兰并不需要发明晶体管或内窥镜,以便从它们的存在中获得巨大的利益。作为一个社会,我们的首要任务应该是在任何地方都能产生创新。如果我是美国的政策制定者,我会主张将这些问题(如何最好地促进科学资金和如何促进区域发展)作为完全不同的问题来处理。如果我们对这两个问题都很在行,我们就可以在将来以连带的方式解决这两个问题,从而获得加分。N.S: 我对 "创业型国家 "这一概念的看法是,我认为它将政府框定为私人创业的竞争者,而事实上它通常只是上游。几乎所有的技术创新都可以追溯到一些政府资助的项目,至少现在是这样。我们可以问,这是否意味着政府对于上游的科学是必要的,或者它只是不必要地提供它的美元。但无论如何,政府和公司似乎只是做不同类型的创新(尽管20世纪中期的大公司实验室模糊了这种区别)。政府做更多的科学研究,公司做更多的应用产品创新。这在经济理论上当然是有道理的,因为你可以出售产品,但科学发现很难货币化,而且很快就会跨越机构和国家边界。里孔似乎认识到了这种创新供应链,在 "技术的研究方面(科学支持)"和 "将研究转化为可销售的人工制品 "之间作了区分。你认为这种供应链是思考政府和产业创新的好方法吗?我知道我应该让你走了,这个采访变得相当长,最后一个问题。除了将Stripe扩展成一个征服世界的技术巨头之外,显然,你的盘子里还有什么?有什么慈善事业、政策方面的努力,或者你在不久的将来要追求的智力探索的方向吗?我认为供应链的观点在方向上是正确的,尽管显然有很多公司进行相当基础的研究和大学产生基本上可以立即商业化的工作的例子(如基因技术或谷歌)。例如,喷气式发动机和晶体管,这两个二十世纪的伟大发明,是在学术界之外开发的。丰田和松下已经在固态电池方面做了很多工作,如果实现的话,这将是一个非常大的交易,丰田声称他们今年将有一个运行的原型。(作为一个随机的切入点,锂离子电池的发明者之一John Goodenough今年98岁,目前也在从事固态电池的研究,并积极发表文章和申请专利,这一点非常鼓舞人心。目标!) 无论如何,我相信混乱的创新集群和供应链模式可能表明更多的分离和单向流动比实际的最佳(或在实践中表现出来)。至于我......好吧,Stripe让我有足够的时间。世界上大多数人都是没有银行账户的!互联网商务的几乎每个方面都仍然是令人震惊的原始状态。我今天早上读了这篇关于快速互联网对非洲就业的一些影响的文章...... 在这一点上,"快速互联网 "对我们许多人来说是一个非常平凡的现象,但事实证明,它的提供可能是非常好的发展干预措施之一。因此,我仍然非常相信基础设施,而且我认为Stripe在其释放各种创业和经济活动的旅程中仍然处于早期阶段,否则就不会发生。几乎每周我们都会推出一项改进措施,使几十万或几百万的企业变得更好;而且我们进行这种改进的能力在不断增强,而不是随着时间的推移而萎缩。这有多酷啊?更广泛地说,约翰和我经常思考是否有一些事情可以帮助欧洲科技行业的发展,我们最近帮助启动了一个新的项目,这个项目是我们与利默里克大学共同开发的。在Stripe之外,我的搭档是一位生物医学科学家,我们在这个领域有一些想法。

没有评论:

发表评论