最早参与区块链的是一群程序员,它表现出某种宗教特征的社区文化。

这种宗教文化在程序员的奋斗史上曾发生过两场重要的技术运动,一次是自由软件运动,一次是开源运动。同时,开源运动又是从自由软件运动中分叉出来的。

区块链肉眼可见的起点应该脱胎于密码朋克(cypherpunk),而密码朋克相当于自由软件的一个延续,区块链则是开源运动的另一个延续。

对区块链来说,最好的归宿是成为新时代的开源运动——把新的领域开源,比如传统的金融行业。同时,这些新领域还包括那些以前外包给政府、机构和巨头公司的公共物品,比如货币、法律、市场和社交平台。

自由软件就是这一切的起点吗?

显然不是。如果你有看本系列的第一篇文章就会发现,在 Richar Stallman 成立 GNU 项目发起自由软件运动时,也就是 1984 年,同一时期计算机领域的人们正热衷于进行另一场协议战争:TCP/IP 与 OSI 的互联网协议大战。OSI 因为近乎完美的设计和各领域的支持,曾被视为这场战争的必胜者,但信奉务实精神和扁平结构的 TCP/IP 协议最终却以黑马的姿态赢得了胜利。

在 TCP/IP 身上,同样流淌着和自由软件运动类似的文化血液,它们具备某种相同的属性,这种属性究竟是什么,我还不知道。但我模糊的感觉到,它应该不仅仅是因为处于同一时代背景而产生的结果,背后或许反映了二者来自于同一个发源地。换句话说,它们拥有同一个祖先。这个祖先也是区块链的祖先。只是因为我掌握的信息还不够多,所以还无法把这根线扯出来,串连起所有的故事。

你可能要问,了解这个源头有那么重要吗?这对区块链行业有什么帮助呢?我相信如果我们能追溯到正确的源头,我们就能以更统一的、更大的视角来审视区块链这场技术变革。而这对我们把握“区块链会怎样向前发展”是有好处的。知道了我们如何走到今天,是为了更好的迎接未来。

在我读到《数字乌托邦:从反主流文化到赛博文化》这本书时,那根若隐若现的白线,似乎终于被扯出来了。这本书解答了我相当多的疑惑,它让我以更宏观的视角看到了一场延续 60 年的社会模式转变。我从心底认为,区块链就是这场变革最新的进展。

接下来我将尽可能简单的复述这场变革,让大家更好的了解这一切的来龙去脉。其中许多观点和理论均来源于上面提到的这本书,推荐大家去读一读原著。很多希望了解开源文化的人应该都听说过《大教堂与集市》,但这本书我认为是非技术层面更好的补充。

计算机作为一种隐喻的变化

故事的开始,要从 1964 年的一所大学讲起。

1964年,加州大学伯克利分校的学生参加了一场言论自由游行活动。他们中的许多人在空白的计算机打孔卡打上 FSM(free speech movement) 和 Strike 的字样,挂在脖子上,以此来表达对集中式的官僚主义和权威的蔑视。

伯克利学生抗议

打孔卡

当时在计算机上编程还必须使用打孔卡[5],是手写的机器代码,还没有高级语言。这个时候 IBM 是计算机行业的大佬,也是制定打孔卡的实际标准。

那么,当时这些伯克利的学生在游行时,他们反对和争取的究竟是什么呢?除了言论自由,当时还有很多学生别了微章在胸前,然后仿照打孔卡使用说明书的语气写道,

“我是加州大学的学生,请不要折叠,扭曲旋转或毁坏我。”

所以,对这些生活在 20 世纪 60 年代的美国大学生来说,计算机作为一个隐喻,被看作是压榨人性的机器。就像工业革命流水线上的机器,泯灭了人类的个性。这时候的计算机是一种反人性的技术,代表了集中式的官僚架构。

这种隐喻对今天的我们来说是很陌生的。今天提起计算机,我们的第一反应是什么?计算机代表自由、个性化和虚拟社区,代表点对点的连接,代表个人生产力的解放。就像乔布斯在苹果电脑的广告语上说的那样,计算机是人类大脑的自行车,The bicycle of your mind。

如果把人类和其他动物进行对比,我们没有豹子跑的那么快,也没有狮子那么强壮,但我们人类懂得制造自行车和汽车这种工具,来帮助我们跑赢豹子,战胜狮子。这时候计算机作为隐喻,反而变成了延展人类思维和创造力的一种工具,也是我们作为个体可以握在手里的武器,就像印刷机和枪炮。

乔布斯注入苹果电脑的这种思想并不是凭空出现的,它也有一个更早的历史来源。这种历史来源叫做嬉皮士文化也好,更早之前可能还可以追溯到反越战、摇滚乐、新公社运动、反主流文化运动,甚至是军工学联合体实验室。这些历史来源,实际上也解释了,为什么计算机作为一种技术,会从 60 年代的这种隐喻转变成 90 年代的另一种隐喻。

如果不去看这些历史来源的话,很多人会用一种相对片面的技术性的角度来解释这种隐喻的变化。比如有一种解释观点是这样的:

在 60 年代之前,计算机作为一种技术是以大型机的方式出现的,它的体积很大,需要塞满整个房间,同时价格非常昂贵,只有政府、大学机构这些官方组织用得起,个人是触碰不到的。而到了 70 年代之后,微型机技术已经开始慢慢出现了,计算机变成了可以放在桌面上的电脑,所以它慢慢就不是一种特权了,可以被个体所利用。

这种观点有一定的道理,但是忽略了文化层面的因素。比如计算机变小了并不意味着它就是属于“个人”的技术。电视机同样可以放在桌子上使用,但它自始至终带着公共媒介的属性。一个人对电脑这个工具的感受,他是怎么理解这项技术的,这些不会因为体积缩小了就完全得到改变。另外,很多人可以通过网络连接在一起,也并不代表我们一定就要成为虚拟社区。

《数字乌托邦》这本书提出的想法,是从时代和文化层面去追寻这种隐喻变化的深层次原因。也就是我们上面提到的那些更早的历史来源。所以,我们回到 20 世纪 60 年代的美国,看看当时的世界是一个什么样的状态,当时发生了哪些事情,使得计算机经历了这样一种改变。

反主流文化和赛博空间

有人认为,在二战结束后, 20 世纪 40 年代和 50 年代,对美国人民来说,都是灰暗的年代。

一方面是因为 1947 年美国跟苏联开始冷战,彼此陷入了经常性的核对峙局面。另一方面,美国在二战时期建立了一个战时经济体制,提出了以军事、工业、科学复合体为核心的组织结构,也就是所谓的“军工学联合体”。这种联合体在战时发挥了非常强大的力量,但到二战结束之后,它逐渐演变成了一个严格的社会规则和官僚化的组织,它制造出了核武器,却也把美国拖入了越战的泥沼中。对人民来说,军工官僚体系等同于一种权威性的、压迫性的阴影。

所以 60 年代就成了一个个人探索和政治抗议爆发的年代。60年代恰好正值电视媒体普及,越战成了第一场被直播的现代战争。美国国内很快爆发了各种各样的抗议和反战活动,大多数人把自己放在了这种权威的对立面,希望能推翻冷战军事工业的官僚体系。上文提到,伯克利大学的言论自由运动也是其中之一。

如果你是一个生长在 60 年代的美国年轻人,尤其是白人年轻男性,刚上完大学,你那时候最担心的事情是什么呢?其实是明天苏联的核弹会不会直接扔了过来。加上 1961 年美国开始派兵介入越战,当时有很多美国年轻人抱有这种末世的论调,他们觉得自己会是本世纪最后一代存亡的人类。整个美国社会也都笼罩在这样一种战争与核弹毁灭的恐惧中。

而且这时候美国的中产经历过大萧条时代之后,个人财富已经慢慢回流了,所以很多年轻的白人男性,他的生活条件是比较富裕的,但是心理上又整天受控于核弹的恐惧,于是精神世界出现了更多的反思,他们不希望毕业后进入僵化的系统里沦为螺丝钉和工具,同时又不知道出路在哪里,等于陷入了一整代人的迷惘情绪。1967 年上映的一部电影叫《毕业生》[6],反映的正是这种时代情绪。

电影《毕业生》剧照

斯图尔特·布兰德(Stewart Brand),正是这千千万万个迷惘年轻人中的一员。1962 年从军队退伍之后,布兰德迫切地想为心中的压抑寻找出口,他走上了一段持续 6 年时间的游历体验,每到一处便试图找出一种新的生活方式。

很快他接触到了一个艺术组织,名叫 USCO。这个组织聚集了很多艺术家一起进行全国巡演,并且共同生活了几年。他们的表演方式很特别,不是在舞台上单一地向观众传达信息,而是邀请观众参与进来,布置各种各样奇怪的现场,让艺术家和观众共同体验完成一个作品。USCO 喜欢技术神秘主义理念,同时也深受控制论的影响,在工作坊的背景下,推崇跨领域、多学科的协作。比如,他们会引入很多电子技术和工业产品来布置现场,像是闪光灯、投光器、磁带、幻灯片,甚至是迷幻剂、大麻和 LSD。这些小型技术和工具被当作是探索新的生活方式、体验新的精神世界的一种工具。

布兰德以摄影师的身份在 USCO 工作。在这里,他接触到了最早的新公社主义运动。当时美国很多年轻人也像他们这样共同生活。为了逃避政府、军队和大公司的官僚机器,许多年轻人跑到农村建立公社,以集体生活的形式,实践自己的理念和宗教信仰。他们自己动手建造家园,房子,水电,艺术,防卫,所有的一切全部自给自足,希望借此创建一个人人平等、没有层级的社区。

在此前的两个世纪里,美国人总共创建了500-700个公社,而这个时期则有数万个公社成立,总共约75万人共同生活在一起。公社成员认为自己是现代牛仔和印第安人,要开拓美国的边疆,奔向开阔的平原,寻找更美好的生活。有意思的是,当时东方世界也有一场上山下乡的运动,对应了西方世界的返土归田(虽然两者有着完全不同的内涵)。

60年代的公社

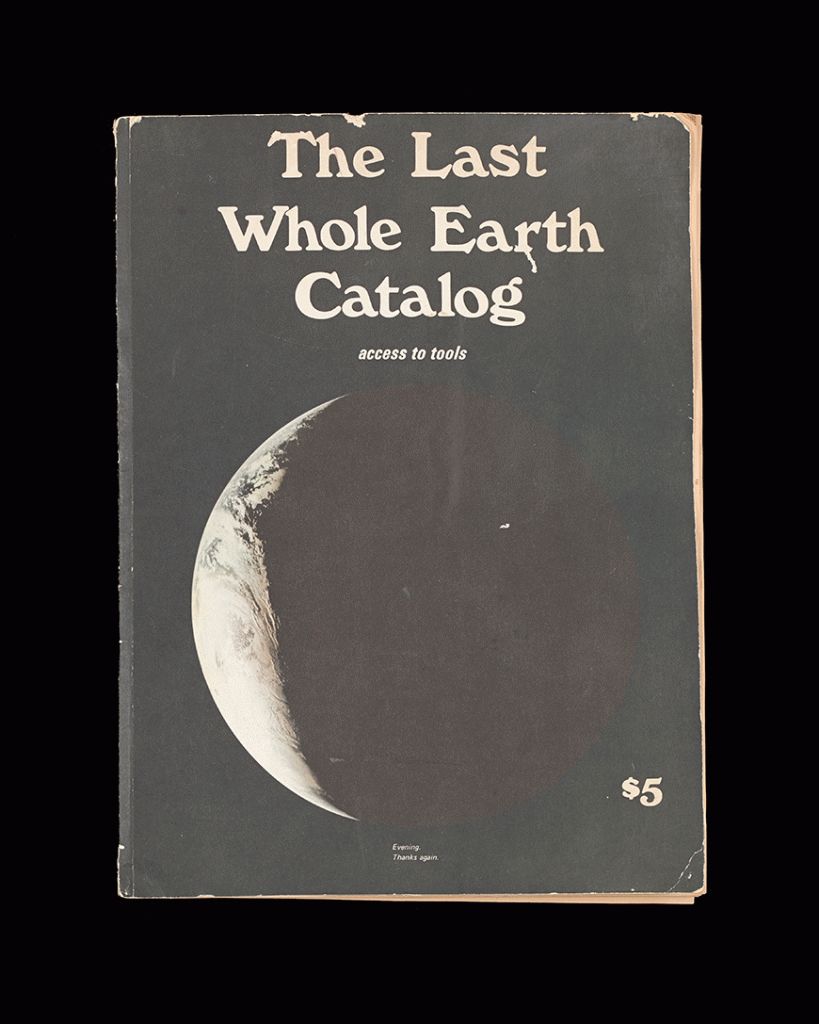

1966年,布兰德意识到可以出版一本书,为散居在各个角落的公社提供生活所需的工具目录和生存指南。更重要的是,为实践公社生活的人提供精神世界的养料。于是,凭借着剪刀、胶水,他和一群志同道合的朋友开始编辑第一本《全球概览》。这本书被乔布斯称之为那个时代的 Google。信息技术在《全球概览》中占有重要的位置,目录不仅有工业产品和手工用品,也有机械和电子装置,比如惠普的台式计算机。就像艺术组织 USCO 那样,新公社运动的参与者相信,包括计算机在内的小型技术可以用来探索新的生活方式、体验新的精神世界,它也会改变个体意识和社会运作模式。《全球概览》也将小型技术视为个体获得自由的手段。

这种精神后面又传递到了黑客和程序员身上。在1971年《全球概览》最后一期的停刊派对上,布兰德邀请了500多人来参与这个杂志出版项目的终结。他拿出两万美元的钞票,邀请大家上台讲述自己的梦想,然后取走一部分现金去实现梦想。最后剩下 14905 美元被交给了弗雷德里克·摩尔保管。这笔钱最后不知去向。但摩尔和另一位朋友在 1975 年春天共同创立了“家酿计算机俱乐部”。这个俱乐部的成员包括乔布斯和沃兹尼亚克。布兰德尔后还帮助筹备了第一届黑客大会,参会的人就有 Richar Stallman。

最后一期《全球概览》

《全球概览》的影响是巨大的,它启发的年轻人不仅有乔布斯,还有凯文凯利,以及发明了图形化界面等一系列技术的施乐帕罗奥托研究中心工程师。这批人后面成了产业界非常重要的人物,他们有的成了伟大的创业者和企业家,有的成了发起自由软件运动的黑客,有的则像凯文凯利这样成为了重要的记者,创办了《连线》杂志出版社。最终这批人共同孕育了今天的硅谷文化。

除了《全球概览》,布兰德做的另一件重要的事是创办 WELL 线上论坛。1984年赛博朋克小说家威廉·吉布森发表了小说《神经漫游者》,首次创造了“赛博空间“这个词。而在 1990 年,计算机评论家巴罗根据自己在 WELL 论坛上的经历,第一次提出用“赛博空间”这个词来描述刚刚出现的电信与计算机网络的交叉路口。

这个新的赛博空间被具象为一个“电子边疆”。就像60年代末新公社运动的成员们试图在美国乡村创造一个乌托邦社区,赛博空间也被想象成了一个崇尚平等与自由的新社会。在这个闪闪发光的电子宇宙里,他们试图抛弃政府、法律和武力,构建一套新的秩序。巴罗宣称,“你们关于财产、表达、身份、迁徙的法律概念及其情境对我们(赛博空间)均不适用”。

相同的精神内核

如果要对这一连串的历史进行总结的话,它最本质的精神内核,用一句话来表达是:

借助个人化的技术和工具,让个体从僵硬的社会体系和冰冷的国家机器中解放出来,获得自由,免于被奴役。

这种个人化的技术和工具,既包括一个背包和一顶帐篷,也包括计算机和互联网。

值得注意的是,这种个人化的技术和工具往往不是突然出现的,恰好来源于斗争的对立面。60年代的言论自由运动及新左派都曾正面跟美国的军事、工业与学术界进行对抗,但 USCO 的艺术家、尝试致幻剂的嬉皮士、参加新公社运动的年轻人,他们实际上都接受了技术乐观主义、信息论,以及冷战时期军工学联合体在研究领域兴起的跨界合作文化。

事实上,《数字乌托邦》这本书提出的最重要的论点,正是反主流文化运动以及后续的赛博文化,他们最早的种子也来源于自己所反对的军工研究文化。正是在最早的军事协作研究中,一批跨学科、跨领域的人被聚集了起来,科学家、工程师、大学教授、创业者,他们在一个彼此没有等级制度、可以自由交流协作的环境中,创造出了一批影响世界的技术:核武器、雷达、互联网的前身 ARPANET、计算机、《控制论》、《信息论》等等。尽管反对冰冷的军工机器,但布兰德那个时代的学生都深深迷恋上了军事协作研究的知识产物。

新左派年轻人在核弹与战争的阴影下长大,但他们也在一个物质财富快速增长的美国社会中长大。参与言论自由运动的大学生在攻击工厂时,这些工厂也在生产满足年轻人各种需要的产品。在反对主流文化的同时,新公社运动和《全球概览》展示了另一种出路:年轻人们可以拿工业化社会的产品作为一种工具,去改造自己的思想和意识,去变革集体社会的运作模式。

这种方法以《控制论》和《信息论》为通用语言和指导思想,强调更自由的社区,推崇个人化的工具和技术,鼓励跨学科协作。它最早来源于二战时期美国的军事研究文化,只是随着战后秩序的重建,军工学联合体逐渐变成了僵化的官僚结构,最终成为了反主流文化运动的靶子。这也是为什么计算机作为60年代到90年代间最重要的一种工具,会从“国家机器统治力量的延伸”这样的隐喻,最终转变为另一种反体制和争取个人权利的象征。

所以,我们也就不难理解,为什么今天程序员和黑客社区会流行宗教文化,对于自己所使用的编程语言和编辑器等工具,会陷入无休止的崇拜与斗争,而不能像对待一个普通的物件那样去对待它。因为在很久以前,工具对他们而言,真的不止是工具而已。

60年代以来的这部分历史,工具和技术曾与“改变意识形态”、“探索新理念”牢牢地绑在一起。这种精神传统从新公社运动的那批年轻人身上慢慢流淌到了黑客与程序员身上,融入了自由软件运动、开源运动,赛博空间中诞生出了密码朋克,最终这部分精神又一次传递到了区块链身上。

是的,我当然愿意相信,区块链也是这种个人化的技术和工具。它是帮助我们建立新家园的小型技术,可以改变个体的思想和意识,变革集体社会的运作模式。一切的宗旨,都是为了让个体从僵硬的社会体系和冰冷的国家机器中解放出来,获得自由,免于被奴役。

今天我看到区块链行业的人在创建 DAO,在建设 DeFi,看到无数自由市场主义的人把比特币作为一种去中心化的货币或者数字黄金,这一切跟当初那些看着《全球概览》跑到乡村建公社的年轻人似乎并没有什么不同。他们为了掌握私人资产、记下比特币的私钥,跟在公社盖房子、搭建网格穹顶的行为没有本质区别。

我们现在这个时代

写到这里,我想到的另一个问题是,我们所处的这个时代又会发生什么?

环顾四周,我们在 2008 年拥有了比特币,在 2014 年拥有了以太坊,随后建立起了一系列加密经济的基础设施:DeFi、DAO、Web3、NFT......这个新的电子宇宙在悄然生长。而在这个独立的世界之外,一个更大的世界同样在发生剧烈的变动。

人们称这一年是过去十年最糟糕的一年,但也是未来十年最好的一年。与此同时,传统互联网世界已经高度发达、巨头林立,但赛博空间的发展却没有如设想中那样使人更自由,反而促进了监控技术的发展,创造了棱镜门和环形监狱。

同样,我也不禁联想到中国自己的情况。这辆高速列车以每年 10% 的增长速度疯狂向前奔跑,从未停下,直到 2020 的疫情按下了暂停键,人们终于能停下来好好想想“我们究竟是要奔向哪里”。

过去 20 年,一个中国年轻人最好的职业是公务员;20 年后,是成为一个视频 UP 主。这批新毕业的年轻人,他们以前在成长过程中是怎样认识这个国家的,被暂停减速后,又要怎样修正过去这些认识?

经历社会财富快速增长的过去,迎接只会更坏的未来,会不会让新一批的年轻人陷入悲观的论调。面对逐渐强大的国家机器,他们是否也会对“成为这个庞大体系的一部分”产生恐惧,质疑层级结构是否会摧毁个人精神?尤其是当整个国家自己也需要应对国际形势的恶化和对外的挑战。

中国会不会也有一次反主流文化运动,人们手中能掌握的小型技术,作为个人化的武器和工具,又能有哪些?我能想到的似乎就只有区块链了,VR 和 3D 打印或许也是一部分,但它们都能没发展起来……热门的 AI 甚至应该是站在了反面。

在 1996 年发布《赛博空间独立宣言》[7]时,巴罗在结尾这样写道:

我们将在网络中创造一种心灵的文明。但愿她将比你们的政府此前所创造的世界更加人道和公正。

今天这句话,同样值得送给在座的所有从业者们。